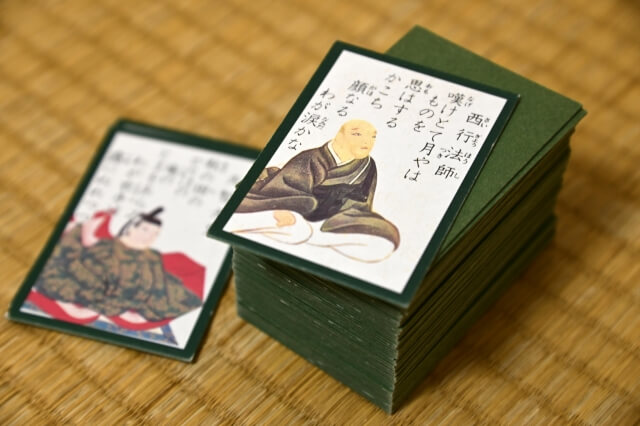

坊主めくりは日本の伝統的なカードゲームであり、百人一首の絵札を用いて遊ばれることから、文学的教養と娯楽が融合した奥深い魅力を持っています。

本稿では、特に関西地方で見られる坊主めくりの特有のルールや文化的背景に焦点を当て、その遊び方や地域独自のバリエーション、ゲームをより盛り上げる工夫などについて詳しく解説します。

家族や友人と過ごす時間をより豊かにするために、関西の坊主めくり文化を知ることは大きなヒントとなるでしょう。

関西地域の坊主めくりのルール概要

坊主めくりとは?

坊主めくりは、百人一首の絵札を用いて遊ぶ、日本の伝統的なカードゲームです。

特にお正月などの家族行事で広く親しまれており、子どもから大人まで一緒に楽しめる点が魅力です。

ルールは比較的簡単で、札を順番にめくっていき、その札が女性札・男性札・坊主札のいずれかによって得点やペナルティが決定されるというシステムです。

運要素が強いため、年齢や経験に関係なく誰でも勝てる可能性があることも、多くの人々に好まれる理由のひとつです。

関西特有のルールの特徴

関西地方では、坊主めくりに地域独自のバリエーションが加わることがよくあります。

たとえば、蝉丸の札に特別な意味を持たせたり、札の順番を一周した後に逆回りにするなど、進行に変化を加えるルールが導入されることがあります。

また、札を捨てる場所を分けて整理し、ゲームの流れを見える化するなど、細かい工夫も見られます。

こうした関西のスタイルは、坊主めくりに戦略性やドラマ性を持たせ、より盛り上がるゲーム体験を提供します。

遊び方の基本

遊び方の基本は、中央に伏せられた絵札の山から順番に札をめくることです。

めくった札の種類によって異なるリアクションが必要になります。

たとえば、女性の人物が描かれた札(姫札)を引くと得点として自分の手元に残すことができます。

男性の人物札は、得点にならずにそのまま捨て札になります。

坊主の姿が描かれた札(いわゆる坊主札)を引いた場合は、すでに得た女性札をすべて失ってしまうというペナルティが課されるため、終盤では特に緊張感が高まります。

札を引くタイミングや順番も重要で、運だけでなく、若干の駆け引きも含まれたゲーム性が魅力です。

坊主めくりの基本的なルール

カードの種類と役割

- 女性札(姫):引くと自分の手札として保持し得点源になる

- 男性札:ゲーム上特に影響はなく、捨て札となる

- 坊主札:引いた瞬間に持ち札をすべて失う

手札の管理方法

得点となる女性札(姫札)は、ゲームの進行中にプレイヤーの手元に見やすく並べて保管することが推奨されます。

こうすることで、得点の可視化が可能になり、ゲームの状況を全員が把握しやすくなります。

また、札の順番や色で整えておくことで、他のプレイヤーが持ち札の傾向を推測しにくくするという戦略的な利点もあります。

女性札以外の札、つまり男性札や坊主札は、基本的に捨て札として中央に設けた共有スペースに置かれます。

関西の一部ルールでは、この捨て札を種類ごとに分類して重ねることで、ゲームの進行や記憶力を試す工夫が加えられることもあり、単なる偶然ではなくプレイヤーの観察眼が重要になることもあります。

読み札と絵札の使い方

坊主めくりは本来、百人一首の中でも絵札のみを用いるシンプルな形式が主流ですが、関西の一部地域ではこれに読み札も取り入れる独自のアレンジが見られます。

例えば、特定の札が引かれたタイミングで対応する読み札を読み上げることで、詠まれた内容と絵柄を結びつけ、ゲームに文学的な趣を加えると同時に記憶力の向上にも寄与します。

また、特定の読み札を引くことでボーナスポイントを獲得できるルールを採用することもあり、遊び方にバリエーションと緊張感が増します。

このように、読み札の活用によって単調になりがちな坊主めくりに深みを加える工夫が関西では親しまれているのです。

坊主めくりのゲームの流れ

プレイヤーの初期設定

参加者全員が円になるように座るのが基本です。

これにより、全員が札の山に均等にアクセスでき、公平なプレイが可能になります。

ゲームに使用する百人一首の絵札は、よくシャッフルして裏向きにして中央に山札として置きます。

関西では、山札を円形や十字型などに並べて、視覚的な面白さを演出することもあります。

プレイヤーの順番は年齢順やジャンケン、くじ引きなどで柔軟に決められ、雰囲気に応じてスタートの合図を設けることもあります。

開始前にローカルルールを確認・共有することで、トラブルを避け、スムーズな進行が可能になります。

捨て札の扱い方

通常は引いた札のうち得点にならないものを重ねて置くだけですが、関西ではその扱いに一工夫加えられることがあります。

例えば、坊主札・男性札・女性札をそれぞれ分類して並べておくことで、何枚の札が残っているかを計算できるようになります。

これにより、プレイヤーは次にどの札が出やすいかを予想することが可能となり、記憶力と計画性が求められます。

また、整理された捨て札の山をもとに作戦を立てる「記憶勝負」の様相を呈することもあり、運任せだけでない深い駆け引きが生まれるのです。

捨て札の向きを統一する、色別に重ねるなど、視認性を意識した工夫も多く見られます。

めくりの進行方法

基本的には時計回りで一人ずつ順番に山札から1枚ずつ札を引いていきますが、関西ではこの進行にも変化が見られることがあります。

たとえば「坊主札が出たら次の順番が逆回りになる」など、展開が読みにくくなる仕組みが採用されることがあります。

また、「姫札を引いた場合はもう一回引ける」「特定の札を引いたら他プレイヤーと手番を交換する」といった特別ルールが設定されている場合もあります。

これにより、プレイヤー間の駆け引きや心理戦が活発になり、単調になりがちな進行にスリルが加わります。

関西独自の演出として、札を引く前に「坊主来るなー!」などの掛け声をかけ合うことで、ゲームの盛り上がりが一層高まる場面も多く見られます。

地域ごとのローカルルール

蝉丸に関する特別ルール

関西では蝉丸(坊主姿のキャラクター)を引くと、通常の坊主札以上の強力なペナルティが科せられる特別ルールが採用されていることがあります。

たとえば、蝉丸を引いたプレイヤーは即座に手札をすべて失うだけでなく、次の順番のプレイヤーも連帯してペナルティを受けるというケースもあります。

また、蝉丸を引いたプレイヤーが次のラウンドまで休みとなる、あるいは他プレイヤーに自分の得点札を1枚ずつ配らなければならないというユニークなバリエーションも存在します。

こうしたルールはゲームに意外性とスリルをもたらし、場が盛り上がる大きな要素となっています。

正月に親しまれる遊び方

坊主めくりは、特にお正月の定番ゲームとして広く親しまれており、関西でも年始の親戚同士の集まりや地域のイベントでよく行われます。

単なる遊びとしてだけでなく、勝者にお年玉やちょっとした景品を贈るなど、イベントとしての側面が強調されるケースも多く見られます。

また、あらかじめチームに分かれて対戦形式で競うスタイルや、制限時間内での得点勝負といったルールが取り入れられ、より多くの人が楽しめる工夫がなされています。

こうした形式では、ゲームそのものに加えて「誰と組むか」「どのチームが勝つか」といったコミュニケーションの要素も加わり、お正月らしい賑わいが生まれます。

段や順番の設定について

札を引く順番の決め方も地域によって異なり、関西ではその多様性が際立ちます。

たとえば、参加者の年齢順や名前の五十音順で決める、じゃんけんで勝ち抜いた順番を採用する、サイコロを振って出た目の大きい順に並ぶといった、遊びの始まりから楽しい演出が加えられることがあります。

さらに、「1周したら逆回り」「坊主札が出たら順番をランダムにする」など、進行そのものに変化を加えるローカルルールも存在します。

これにより、予測不可能な展開が続き、単調になりがちなターン制の遊びに緊張感とドラマ性が加わります。

坊主めくりにおける戦略とテクニック

最後の一枚を捨てるタイミング

ゲームの終盤では、残っている札の枚数や種類が限られてくるため、どのタイミングで札を引くかが勝敗を分ける大きなポイントとなります。

特に、坊主札がまだ残っていると推測される状況では、あえて順番を後ろに回す、または他のプレイヤーに先に札を引かせるよう仕向けるなど、戦略的な判断が求められます。

手札が多い状態での坊主札のリスクは高く、慎重な駆け引きが必要です。

また、札の残数を把握することで、自分の手番が来る頃にどのような札が出そうかを予測し、それに応じた行動を取ることが可能になります。

リスク回避だけでなく、勝機を見極める目も重要です。

手札の効果的な使い方

ゲーム中に獲得した女性札は得点に直結するため、どのように手札を管理するかが大切です。

たとえば、札の枚数をあえて見せることで相手にプレッシャーをかけたり、逆に札を伏せて油断させるなど、心理的な駆け引きも戦略のひとつです。

また、捨て札の内容を観察し、どの種類の札が既に出尽くしているのかを記憶しておくと、次に出る可能性のある札を予測する助けになります。

こうした情報をもとに、手札を増やすチャンスや坊主札を避けるタイミングを計ることで、より有利な展開に持ち込むことができます。

計画的な手札の扱いが、勝率を大きく左右します。

女性プレイヤーにおすすめの戦略

坊主めくりは老若男女問わず楽しめるゲームですが、女性プレイヤーが複数いる場合、自然発生的に連携プレイが生まれることがあります。

たとえば、「坊主札を引きそうな場面では引かないように合図を送り合う」「誰かがリスクの高い場面に立たされたときに順番を譲る」といった、緩やかな協力関係が形成されることもあります。

こうした連携がゲームの展開を左右することもあり、他のプレイヤーにとっては予想外の結果を生む要因にもなります。

さらに、女性プレイヤー特有の直感や観察力を活かして、札の流れを読む力も大きな武器になります。

運だけでなく、柔軟な発想や仲間との連携も勝利に繋がる要素となるのです。

坊主めくりを盛り上げるための工夫

特別なルールの追加提案

- “大吉札”を混ぜて引いた人にボーナス点

- “逆転坊主”で引いたら相手の得点を奪える

遊び方のバリエーション

チーム戦やトーナメント形式、時間制限付きなど、さまざまな形式で楽しむことができます。

さらに、親子対決や世代別チームなど、参加者の構成に合わせたルール変更も可能です。

また、「負けた人が次回の進行役になる」「連続して坊主を引いたら罰ゲーム」といったアレンジを加えることで、繰り返し遊んでも飽きにくくなります。

全員が楽しめるコミュニケーション

冗談や掛け声を交えたり、札を引く際にパフォーマンスを加えることで、雰囲気が盛り上がります。

特に関西では「坊主引いたら3秒無言!」や「姫を引いたらガッツポーズ」など、ちょっとした演出ルールが付け加えられることもあります。

こうした工夫により、初心者でも気軽に参加でき、笑いの絶えない交流の場が生まれやすくなります。

坊主めくりの歴史と文化背景

天皇と坊主めくりの関係

百人一首は、平安時代の貴族たちが和歌を詠み合い、その教養を競い合う中で形成された文化遺産であり、天皇や皇族に深い縁を持つものです。

中でも百人一首は、後鳥羽院や後拾遺和歌集など、歴代の天皇の作品も多く収録されており、日本文化の象徴的存在とされています。

坊主めくりは、この百人一首の絵札を転用して生まれた遊びであり、貴族文化が庶民の娯楽へと変化する過程を示す好例といえるでしょう。

高貴な文学作品が、時代を経て庶民の間で手軽に楽しめるゲームとなったことは、文化の浸透と変容の面白さを物語っています。

地域文化としての位置づけ

関西では、坊主めくりは単なる遊びにとどまらず、地域の風習や家庭の団らんを彩る大切な文化行事として定着しています。

特に正月や節句、地域の祭りなどでは、世代を超えて集まった親族や近隣の人々が一堂に会して坊主めくりを楽しむ光景が見られます。

こうした場では、子どもたちが年長者からルールや礼儀を学びながら遊ぶことで、自然と世代間の交流が生まれるほか、地域コミュニティの結びつきを強める役割も果たしています。

また、独自のローカルルールが代々伝えられることで、各家庭や地域の個性が遊び方にも表れ、文化の多様性が育まれています。

遊びが続く理由

坊主めくりは、ルールが簡単でありながらも、運や心理戦といった要素が巧みに組み合わさっているため、誰でも気軽に楽しめる一方で、奥深い戦略性も持ち合わせています。

このバランスの良さが、長年にわたって世代を超えて親しまれてきた最大の理由といえるでしょう。

さらに、必要な道具が百人一首の絵札だけと非常にシンプルで、手軽に始められる点も継続的な人気の一因です。

近年では、紙札だけでなくデジタル版の坊主めくりも登場し、スマートフォンやタブレットでも楽しめるようになっており、現代のライフスタイルにもマッチした形で進化を続けています。

まとめ

坊主めくりは、日本の伝統的な文化を楽しみながら学べる魅力的なゲームであり、特に関西地域では多彩なローカルルールや演出が加わることで、より深い遊びの体験が可能になります。

家族や地域のつながりを強める手段としても優れており、世代を超えたコミュニケーションツールとしての役割も果たしています。

今回ご紹介したルールや工夫を参考に、あなた自身のスタイルで坊主めくりを楽しんでみてはいかがでしょうか。